大規模な災害が起こると、私たちの生活を支える電気、ガス、水道といったライフラインが止まってしまうことがあります。特に、病院や福祉施設、避難所といった「社会的重要インフラ」の機能が停止すると、多くの人命に関わる事態になりかねません。そんな「もしも」の事態に備え、これらの重要な施設が自らの燃料をしっかり備蓄できるよう、経済産業省の補助金を利用した支援制度があります。

これが、「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(石油製品利用促進対策事業に係るもの)」です。少し長い名前ですが、簡単に言うと、災害時に必要な燃料を自分で備えるための費用の一部を国が補助してくれる制度です。

この補助金は、一般財団法人エルピーガス振興センター(以下「振興センター」)によって運営されています。 この補助金の目的は、大規模災害時に電力、都市ガス、水道の供給が途絶えても、社会的重要インフラ施設が機能を維持し、特に避難困難な方々を守れるようにすることです。具体的には、LPガス災害バルク等や石油製品タンク等の設置にかかる費用の一部を補助することで、災害時でもLPガスや石油製品を安定供給し、施設の機能を3日間以上維持できるようにすることを目標としています。

どんな施設が補助を受けられるの?

この補助金の対象となるのは、災害時に特に重要な役割を担う以下の施設です。

- 災害発生時に避難所まで避難することが困難な方が多数生じる施設

- 例:入院施設のある医療施設(一部を除く)、透析病院、入所施設のある社会福祉施設(高齢者施設、障がい者施設)、0歳児の入園が可能な保育園など

- 公的避難所(市区町村が災害時に避難所として指定した施設)

- 例:自治体庁舎、学校、公民館、体育館などの公共施設

- 一時避難所となり得るような施設(市区町村が災害時に使用することを協定等で確認した施設)

- 例:民間企業が所有する工場、事業所、商業施設、私立学校、旅館、マンションなど、市区町村が避難所として活用できると認知している施設 なお、令和6年度補正予算の対象は、上記の「避難困難者が多数生じる施設等」と「公的避難所」に限られます。

どんな設備や費用が補助の対象になるの?

補助の対象となる主な設備は、LPガス災害バルク等または石油製品タンク等です。

- LPガス災害バルク等(補助対象LPガス設備): LPガスを貯蔵する容器(バルク容器やシリンダー容器)、ガス供給に必要な圧力調整器などの設備、そしてこれらに接続して動く燃焼機器、発電機、空調機器、コジェネレーション設備、LPガス自動車用簡易充てん設備などです。

- 石油製品タンク等(補助対象石油設備): 揮発油、軽油、灯油、重油といった石油製品を貯蔵する容器と、これらに接続して動く燃焼機器や発電機です。 これらの設備は、災害時に避難所機能として使われるもので、業務細則で定められた機器で構成されている必要があります。特に重要な要件として、LPガスまたは石油製品を貯蔵する容器には、災害時に備えて3日分以上の燃料を常に備蓄しておく必要があります。LPガスの場合は、貯蔵上限量の50%が3日分以上7日分以下であることが求められます。 補助の対象となる主な費用は、これらの設備の購入費と設置工事費です。ただし、常用・非常用のガス配管や電気配線(切替盤を除く)の設備費・工事費、既存設備の撤去費用など、補助対象とならない費用もあります。

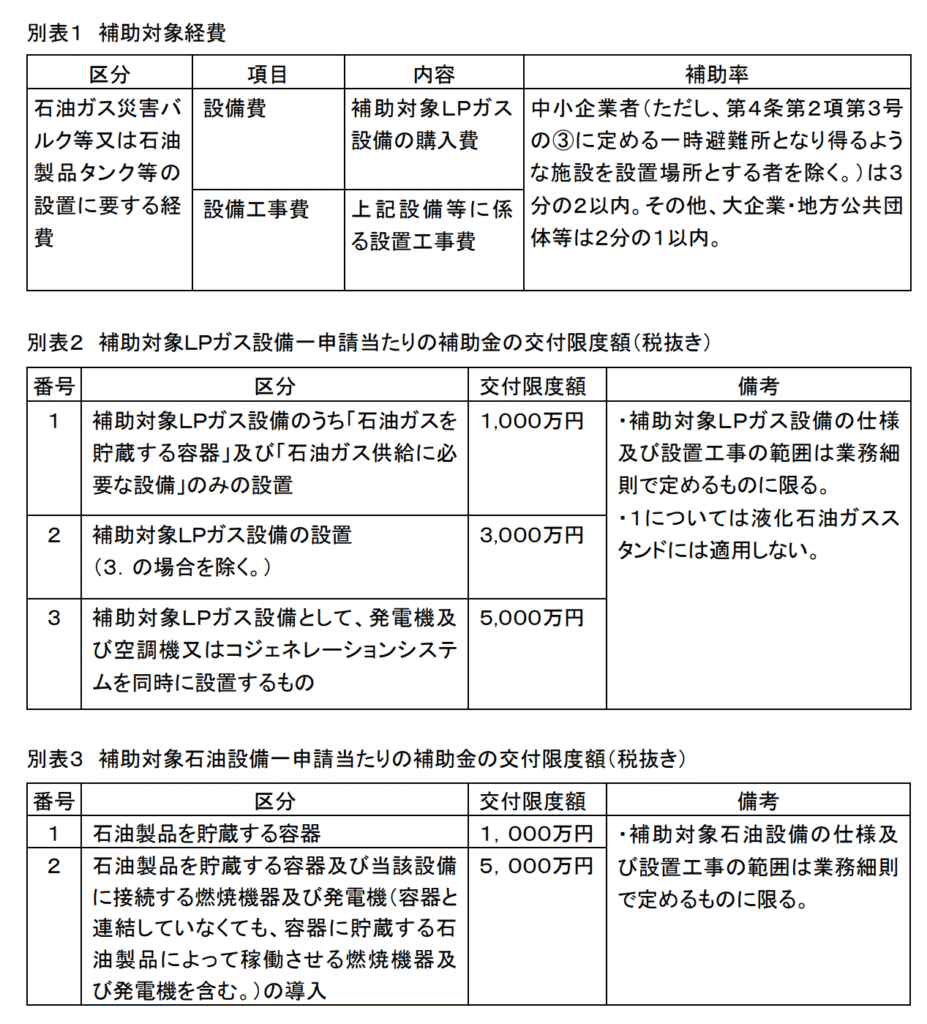

補助率はどのくらい?

補助率は別表で定められており、補助対象経費に補助率を乗じた額、または設備の種類ごとの交付限度額のいずれか低い額が補助金の額となります。申請者が中小企業者の場合は、補助率が優遇される場合があります。

申請するにはどうすればいいの?

申請は、補助対象設備を購入する方、または購入する方とリースや賃貸契約で使用する方が共同で行います。申請にあたっては、まず設置する場所や事業実施の確実性を十分に確認する必要があります。 申請書類は、業務細則で定められた様式の交付申請書に必要書類を添付して提出します。必要書類には、施設の図面、燃料消費量の計算書、見積書、事業者の情報などが含まれます。

特に、見積書は3者以上から取得し、設備費と設置工事費、補助対象と補助対象外の費用が明確に区分されている必要があります。 また、他の国の補助金との重複受領はできません。申請する補助金額と地方公共団体からの補助金の合計が、補助対象経費を上回る場合も申請できません。申請時には、消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります。

重要な点として、申請者や共同申請者、その役員が暴力団員等に該当しないこと、または暴力団等との関与がないことを誓約する必要があります。 提出は、振興センターが指定する方法(現在はDropboxによる送信)で行います。

審査と採択のポイントは?

提出された申請書類は、振興センターに設置された審査委員会によって審査されます。審査では、書類の内容確認や必要に応じた現地調査が行われます。 予算に限りがあるため、申請多数の場合は優先順位に基づき採択されます。優先順位は以下の通りです。

- 公的避難所(指定避難所、福祉避難所が優先)

- 医療施設(入院施設、透析病院)

- 社会福祉施設等(福祉避難所が最優先、入所施設は次点)

- 一時避難所となり得るような施設 さらに、同じ優先順位の中では、施設の機能維持に必要な燃料の保有日数の多い順に採択され、それでも同順位の場合は、賃金引上げを表明した事業者、パートナーシップ構築宣言をした事業者、ワーク・ライフ・バランスに取り組む事業者が優先されます。 「国土強靭化地域基本計画」を策定している市区町村からの申請にも配慮されます。

補助事業の流れは?

申請が採択されると、振興センターから交付決定通知書が送付されます。これを受け取った後、補助事業(設備の購入や設置工事)を開始できます。 事業は、原則として交付決定を受けた年度内の2月15日までに完了する必要があります。ここでの「完了」とは、設置工事だけでなく、事業にかかる全ての支払いが完了した日を指します。事業完了日が会計年度内の1月21日以降の場合は、2月20日までに実績報告が必要です。 事業の内容に変更が生じる場合や、完了が遅れる見込みがある場合は、事前に振興センターの承認を得る必要があります。

事業が完了したら、完了日から原則30日以内、または完了日の属する会計年度の2月20日のいずれか早い日までに、実績報告書と必要書類を提出します。振興センターは、実績報告書の内容を確認し、補助金の額を確定して通知します。その後、補助事業者は精算払請求書を提出し、補助金が支払われる、という流れになります。

事業完了後も大事なこと

補助金で購入したり、価値が増加した財産(取得財産等)については、補助事業完了後も適切に管理する義務があります。特に、単価50万円以上の機械器具などは、一定期間(原則として国の定める耐用年数期間)は、振興センターの承認なく譲渡や貸付といった処分をすることは制限されます。 また、補助金の目的に沿って効率的な運用を図り、災害が発生した場合は、速やかに設備の稼働状況を報告する必要があります。

最低でも年に1回以上は、設備の維持管理や使用訓練を実施することが推奨されています。 事業の経理は他の経理と明確に区分し、会計帳簿や証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。振興センターが必要と判断した場合、報告を求めたり現地調査を行ったりすることがあります。

まとめ

この補助金は、大規模災害時に社会的重要インフラが機能を維持し、避難困難な方々を守るための重要な支援制度です。対象となる施設の管理者・所有者にとっては、災害への備えを強化するための大きな助けとなります。申請にはいくつかの要件や手続きがありますが、このコラムや、申請の手引き、業務方法書、業務細則といった関連資料をよく確認し、計画的に進めることで、補助金を活用できる可能性があります。 災害はいつ起こるか分かりません。この機会に、あなたの施設の自衛的な燃料備蓄について考えてみてはいかがでしょうか。