近年、地球温暖化の影響もあり、夏の暑さは年々厳しさを増しています。これは全国的な傾向であり、北海道においても例外ではありません。そんな中、職場における熱中症の発生は看過できない問題となっています。

2025年6月1日から、労働安全衛生規則の一部が改正され、事業者に対して「熱中症対策」が義務付けられることになりました。この改正規則に違反した場合は、罰則も科されることになります。

本コラムでは、企業の担当者の皆様が知っておくべき、今回の労働安全衛生規則改正による熱中症対策義務化の概要、背景、具体的な対策内容、そして義務を怠った場合のペナルティについて、厚生労働省などが公表している情報源を元に分かりやすく解説します。北海道で事業を営む皆様も、この機会に職場の熱中症対策を見直しましょう。

1.熱中症対策義務化の背景と根拠

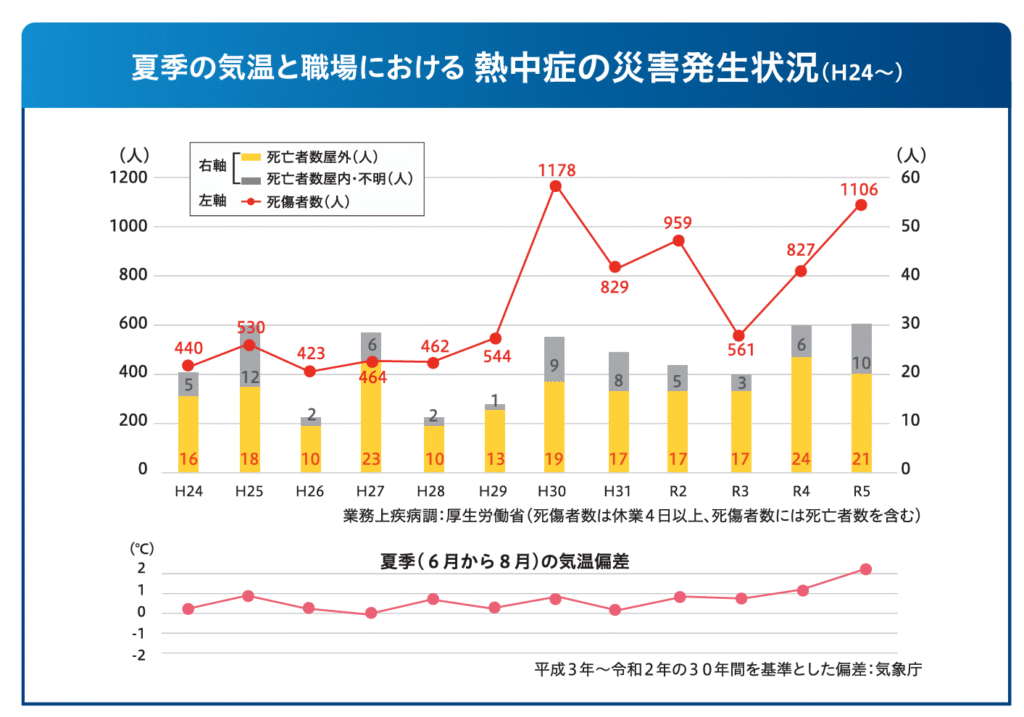

なぜ今、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されることになったのでしょうか。その背景には、職場での熱中症による痛ましい労働災害の増加があります。近年、熱中症による死亡災害は年間30人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況が続いており、熱中症対策の重要性が高まっています。総務省のデータによれば、熱中症による救急搬送者数は増加傾向にあり、2024年(令和6年)の搬送者数は過去最多となりました。今後も気候変動により、搬送者数や死亡者数(超過死亡)が増加することが予測されています。

これまでの法令では、熱中症が疑われる人への早期発見や、症状悪化を防ぐための具体的な対応について明確な定めがありませんでした。この状況を改善し、労働者の健康と安全を守るため、労働安全衛生規則が改正され、事業者が講ずべき熱中症対策が法令上明記されることになったのです。

今回の義務化の根拠となる法律は、労働安全衛生法です。労働安全衛生法第22条2号では、事業者は「高温」による労働者の健康障害を防止するため、必要な措置を講じることを義務付けています。そして、同法第27条1項により、これらの措置については厚生労働省令(=労働安全衛生規則)で定めることとされています。今回の改正は、この規定に基づいて具体的な熱中症対策を規則で定めたものです。

2.改正労働安全衛生規則による熱中症対策義務化の内容

2025年6月1日から施行される改正労働安全衛生規則において、事業者に義務付けられる熱中症対策の主な内容は、以下の2点です。

- 熱中症患者の報告体制の整備・周知

- 暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際、熱中症が生じた疑いがある作業従事者を発見した者が、その旨を事業者に報告する体制を整備しなければなりません。

- 整備した報告体制は、作業従事者に対して周知させる必要があります。特に一人作業や少人数作業の場合、報告の手順や連絡体制を具体的に伝えることが重要です。

- 熱中症の悪化防止措置の準備・周知

- 「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際、あらかじめ作業場ごとに、以下の熱中症の症状悪化を防止するために必要な措置の内容および実施に関する手順を定めなければなりません。

- 当該作業からの離脱

- 身体の冷却

- 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること

- その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置

- 定めたこれらの措置の内容および実施手順は、作業従事者に対して周知させる必要があります。厚生労働省のパンフレットやリーフレットなどを参考に、研修や文書などでしっかりと伝えることが推奨されます。

- 「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際、あらかじめ作業場ごとに、以下の熱中症の症状悪化を防止するために必要な措置の内容および実施に関する手順を定めなければなりません。

これらの熱中症対策の具体的な内容や実施方法などは、今後厚生労働省から発せられる通達で詳細が示される予定です。

3.「熱中症」と「熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義

改正規則が対象とする「熱中症」とは、体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)が減少したり、血液の流れが滞ったりすることにより、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされたりして発症する障害の総称です。今後発せられる通達でも、これに基づいた定義が示される見込みです。

事業者が熱中症対策を行う必要がある「熱中症を生ずるおそれのある作業」は、通達で「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業」であることが示される予定です。ただし、これに該当しない作業でも、作業強度や着衣状況によりWBGT基準値を超える場合は熱中症リスクが高まるため、同様の措置が推奨される見込みです。

4.熱中症リスクを測る指標:WBGT(暑さ指数)

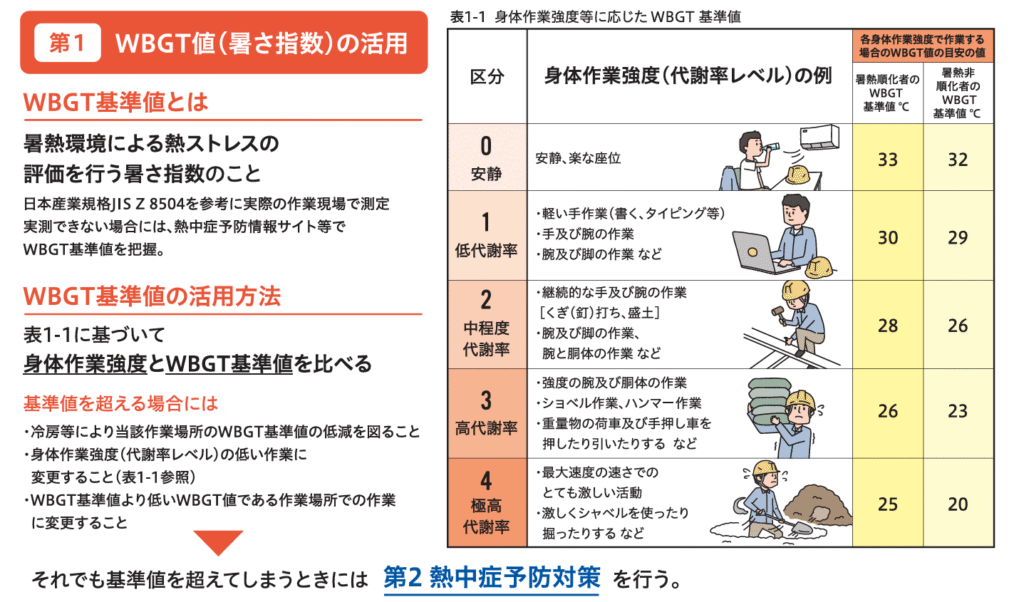

「熱中症を生ずるおそれのある作業」の基準となる「WBGT基準値」や、作業環境のリスク評価において重要な指標となるのが WBGT(暑さ指数) です。WBGT値は、気温、湿度、輻射熱(地面や建物から出る熱)を考慮して算出され、人間の熱バランスに影響を与える暑さの厳しさを総合的に評価する指標です。WBGT値がWBGT基準値以下であれば、熱中症を発症する危険はほとんどないと判断されますが、WBGT値が基準値を超えるとリスクが高まります。

WBGT値は、環境省の「熱中症予防情報サイト」などで公表されており、参考にすることができます。ただし、これはあくまで地域を代表する一般的な値であり、個々の作業場所の状況は反映されていないことに注意が必要です。作業場所ごとの状況を踏まえて判断することが大切です。

WBGT基準値は、身体作業の強度や、暑さに慣れているか(暑熱順化者)いないか(暑熱非順化者)によって異なります。身体作業強度が高いほど、また暑さに慣れていないほど、WBGT基準値は低くなります。

5.事業者が講ずべき具体的な熱中症対策の例

厚生労働省が公表している「令和7年『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」では、今回の義務化への対応の参考となる、事業者が講ずべき熱中症対策の具体的な例がまとめられています。主な実施事項は以下の通りです。

- 暑さ指数(WBGT)の把握・評価

- 日本産業規格に適合したWBGT指数計を用いるなどして、作業場所のWBGT値を適切に把握・評価することが重要です。

- 作業環境の管理

- WBGT値を低減するための対策を行います。

- 簡易な屋根の設置

- 通風または冷房設備の設置

- ミストシャワー等による散水設備の設置

- など

- 作業場所の近くに、冷房を備えた休憩場所や日陰などの涼しい休憩場所を確保します。休憩場所は、具合が悪くなった作業従事者が横になれる程度の広さが必要です。

- WBGT値を低減するための対策を行います。

- 作業時間の短縮等

- WBGT値がWBGT基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を控えるべきです。

- やむを得ず作業を行う場合は、単独作業を控え、休憩時間を長めに設定する、作業従事者の心拍数や体温、水分・塩分摂取状況などを管理者が頻繁に確認する(ウェアラブルデバイスなどのIoT機器活用も有効)といった点に留意します。

- 暑熱順化への対応

- 暑熱順化の有無は熱中症リスクに大きく影響します。少なくとも7日以上かけて、暑熱環境での身体的負荷や作業時間を段階的に増やし、暑さに身体を慣らすことが望ましいとされています。

- 新規採用者には計画的なプログラムを組み、他の労働者と同様の暑熱作業をすぐにさせないように配慮します。夏季休暇などで暑熱ばく露が中断すると、4日後には暑熱順化が顕著に失われるため、必要に応じて再順化が必要です。

- 水分や塩分の摂取

- のどの渇きを感じていなくても、作業前後に水分と塩分を摂取し、さらに作業中も定期的に摂取することが求められます。

- 事業者としては、労働者に水分・塩分摂取を徹底させるため、確認表の作成、作業中の巡視、水分・塩分の常備、休憩設備の工夫などの対応が考えられます。塩分補給には塩飴なども有効です。

- 服装の調整

- 熱を吸収・保熱しやすい服装は避け、透湿性・通気性の良い服装を準備します。直射日光下の作業では、通気性の良い帽子やヘルメットも準備しましょう。

- プレクーリング

- 作業前に身体を冷やして体温を下げ、熱中症リスクを減らす「プレクーリング」も有効です。暑さ指数が高い環境下で、作業強度を下げたり通気性の良い衣服が着用できなかったりする場合に検討します。

- 健康管理

- 疾病のある者への配慮、日常の健康管理に関する指導、作業開始前の健康状態・暑熱順化状況の確認、作業中の健康状態の確認などを行います。

- 労働衛生教育

- 管理者と労働者に対し、熱中症の症状、予防対策、応急措置などに関する労働衛生教育を行うことが求められています。厚生労働省や環境省の教育用教材や、関係団体の教育を活用できます。

- 異常時の措置

- 本人や周囲が少しでも熱中症などの異変を感じた際には、本人が「大丈夫」と申し出ても躊躇わず、必ずいったん作業から離脱させ、身体冷却・医療機関への搬送・救急隊の要請など、症状悪化を防ぐ措置をとることが非常に重要です。

- 医療機関への搬送や救急隊の到着を待つ間は、アイススラリー(流動性の氷状飲料)・水分・塩分の摂取や、服を脱がせて水をかける全身の急速冷却などを行い、効果的な身体冷却に努めましょう。その際は、一人きりにせず誰かが様子を観察することが大切です。

- 熱中症予防管理者等の設置

- 事業場において熱中症予防対策を適切に行うため、労働衛生教育を受けるなど十分な知識を有する者の中から「熱中症予防管理者」を選任し、責任体制を確立することが推奨されます。予防管理者は現場担当者に対し、実施すべき対策のポイントなどを指示し、連携して対応します。

熱中症の悪化防止措置の内容や実施手順はあらかじめ定める必要がありますが、実際にはマニュアル通りに行うのが適切でない場合もあります。熱中症患者の状態や現場の状況を踏まえ、臨機応変に適切な措置を講じることが大切です。

6.熱中症対策を怠った場合のペナルティ

今回の改正規則で定められた熱中症対策の義務を事業者が怠った場合、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令などを受けるおそれがあります。

- 作業の全部または一部の停止

- 建設物等の全部または一部の使用の停止または変更

- その他労働災害を防止するため必要な事項

さらに、熱中症対策の実施義務に違反した事業者は、「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます。

このように、2025年6月からは職場での熱中症対策が法的な義務となり、その重要性はますます高まっています。罰則が設けられたことで、事業者にはこれまで以上の積極的な対策が求められます。

7.まとめ:今すぐ取り組むべき熱中症対策と快適な職場環境づくり

2025年6月1日からの労働安全衛生規則改正による熱中症対策義務化は、すべての事業者に関わる重要な変更です。特に暑さが厳しくなる時期を控えて、早急な対策が求められています。

義務化のポイントは、熱中症患者の「報告体制の整備・周知」と、症状「悪化防止措置の準備・周知」です。さらに、熱中症リスクを低減させるためには、WBGTの把握、適切な休憩、水分・塩分補給の徹底といった対策に加え、 作業環境の管理 が極めて重要です。

作業環境管理の一環として、屋根の設置や通風設備の改善に加え、冷房設備の設置 は、WBGT値を低減させ、熱中症リスクを効果的に抑えるための有効な手段として挙げられています。特に夏場の高温多湿な環境下では、空調による温度・湿度の管理が、快適で安全な職場環境を維持するために不可欠です。

北海道においても、近年は例外なく厳しい暑さに見舞われる日が増えています。従業員の方々が安全かつ快適に働ける空間を提供することは、熱中症予防はもちろんのこと、生産性の向上や従業員の満足度向上にもつながります。

職場の熱中症対策として業務用エアコンの設置や入替え、空調環境の改善をご検討中の企業の担当者様は、ぜひ株式会社totokaにご相談ください。WBGT値低減にも有効な業務用エアコンの設置工事を通じて、北海道の厳しい夏でも安心・安全な快適な職場空間づくりをサポートいたします。

業務用エアコンの設置工事は株式会社totokaへ。お気軽にお問い合わせください!