北海道の企業必見!駐車場の活用で電気代を大幅削減?自家消費型ソーラーカーポート補助金を徹底解説

北海道の企業の皆様、電気料金の高騰に頭を悩ませていませんか?エネルギーコストの削減は、企業の経営において喫緊の課題となっています。特に寒冷地である北海道では、冬場の暖房など、エネルギー消費が増加しやすい傾向にあります。そんな中、これまで単なる駐車スペースだった場所が、再生可能エネルギーを生み出し電気代削減に貢献する可能性を秘めているとしたら、ご興味をお持ちいただけるのではないでしょうか。

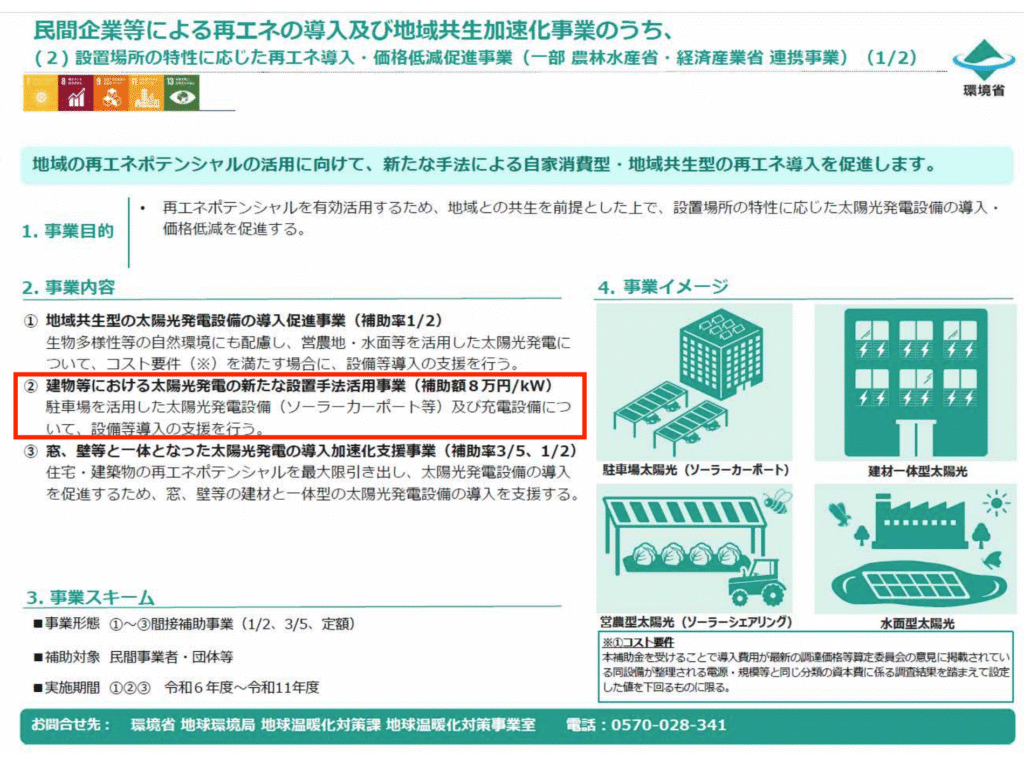

近年注目されているのが、「ソーラーカーポート」です。これは、駐車スペースの屋根部分に太陽光発電パネルを設置するシステムで、駐車場としての機能と発電機能を両立させることができます。さらに、ソーラーカーポートの導入を支援する国の補助金制度も存在します。特に、環境省が実施する「民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業」の一環である「建物等における太陽光発電の新たな設置手法活用事業」(略称:ソーラーカーポート等事業)は、駐車場の有効活用を目指す北海道の企業にとって見逃せない支援策です。

このコラムでは、エネルギーコスト最適化の専門家である株式会社totokaが、この自家消費型ソーラーカーポート補助金の詳細を、北海道の企業担当者の皆様に向けて分かりやすく解説します。補助金の概要から、対象となる設備、申請の要件、そして申請手続きの具体的なステップまで、実務に役立つ情報を網羅しています。最後までお読みいただければ、貴社のエネルギーコスト削減と脱炭素化に向けた新たな一手が見えてくるはずです。

ソーラーカーポート等事業補助金の基礎知識

まず、今回ご紹介する補助金制度の基本的な枠組みと、補助の対象となる事業や設備について詳しく見ていきましょう。

補助事業の目的と執行体制

本補助事業は、正式名称を「令和6年度(補正予算)及び令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)(2)設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業のうち、建物等における太陽光発電の新たな設置手法活用事業」といいます。その略称が「ソーラーカーポート等事業」です。この事業は、駐車場を活用した太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)や充電設備の導入を支援することを目的としています。

本補助事業は、環境省が公募により選定した執行団体を通じて実施される、間接補助の形式で執行されます。現在の執行団体は、一般社団法人 環境技術普及促進協会(以下、協会)です。応募申請書や交付申請書に関する問い合わせ等は、協会に対して行います。

対象となる事業と主な要件

本補助事業の対象となるのは、駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)の導入を行う事業です。対象となる太陽光発電設備の種類は以下の通りです。

- ソーラーカーポート

- 太陽光発電一体型カーポート

- 太陽光発電搭載型カーポート

- その他駐車場を活用した太陽光発電設備(充放電設備を導入する場合に限る)

これらの設備を導入する事業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 導入設備による発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。

- パワーコンディショナ(PCS)の最大定格出力の合計が10kW以上であること。また、太陽光発電モジュール容量をPCSの最大定格出力合計で割った積載率が1以上であること。

- 停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。

- 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させること。

- 再エネ特措法に基づくFIT(固定価格買取制度)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと。

これらの要件は、本補助事業が自家消費を目的とした駐車場への太陽光発電設備導入を支援するものであることを明確に示しています。FIT/FIP制度の対象外であるため、売電を主目的とした事業は対象となりません。ただし、FIT/FIPに該当しなければ余剰電力を売電することは可能です。その場合、売電収入は設備の維持管理や更新に充て、帳簿を作成するなどして適切に管理する必要があります。

また、既に実施された事業に対して補助金を交付することはできません。他の補助金との併用については、応募申請書や実施計画書に関連する事項を記載する必要があります。

地方公共団体は代表事業者として応募できませんが、補助金の交付を受けない(設備を取得しない)共同事業者(需要家)として申請することは可能です。ただし、広域防災拠点や避難施設など、地域レジリエンス事業の対象となりうる公共施設は、本補助事業の交付対象外となる場合があります。

補助対象となる設備と経費

本補助事業の対象となる設備は、前述の太陽光発電設備に加え、以下のものが含まれます。

- 太陽光発電設備の受変電設備。

- 定置用蓄電池。保安防災のみを目的としたものは補助対象外です。据置型であり、原則としてアンカーボルトなどで固定して設置する必要があります(置き基礎は認められません)。また、実証段階でない必要があります。

- 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)。外部給電が可能で、通信・制御機器や充放電設備を導入する場合に限ります。

- 車載型蓄電池の通信・制御機器。

- 車載型蓄電池の充放電設備又は充電設備。

- エネルギーマネジメントシステム(EMS)。

これらの補助対象設備の導入にかかる工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費、事務費、その他協会が承認した必要な経費が補助対象経費となります。経費内訳においては、設備の購入等に要する経費は「設備費」として計上します。

補助対象外となる経費の例としては、実証的な製品、気温計・日射計・気象信号変換器、普及啓発用機器、売電に必要な経費(売電メーター設置費用、電力会社への工事負担金)、補助対象外機器の設置に伴う工事費、データ通信費、PCS等の保証料、数年で定期的に更新する消耗品(例: 消火器)などがあります。

補助金額の算定方法と上限

補助金の交付額は、以下の要素に基づいて算定されます。

- 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額。

- 補助対象経費の合計額。

- 基準額。

- 太陽光発電設備: PCSの定格出力合計値(kW単位で小数点以下切り捨て)に8万円を乗じた額。ハイブリッドタイプのPCSの場合、蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分に係る経費分が控除されます。PCSの金額が切り分けできる場合は太陽光発電設備の経費として計上し、切り分けられない場合は系統側の定格出力1kWあたり2万円をPCS相当額とみなして控除します。

- 定置用蓄電池(業務・産業用/家庭用): 定置用蓄電システムの目標価格に1/3を乗じた額が基準額となります。目標価格以内の場合は、補助対象経費の1/3を上限とします。目標価格を超える場合でも、業務・産業用は1kWhあたり3.9万円、家庭用は1kWhあたり4.1万円を上限として補助金が交付されます(補助金基準額)。業務・産業用は蓄電池容量20kWh超、家庭用は20kWh以下と区分されます。家庭用の蓄電池は、申請時点でSII(環境共創イニシアチブ)に国の補助対象機器として登録されている製品である必要があります。

- 車載型蓄電池: 蓄電容量(kWh)に2万円を乗じた額が基準額となります。最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」が上限額となります。

- 充放電設備:

- 公共施設または災害拠点以外の場合:機器費は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限とした1/3。設置工事費は1基あたり15万円が上限の定額。これらを合算した額が交付額算定に用いられます。

- 公共施設または災害拠点の場合:機器費は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限とした1/2。設置工事費は1基あたり95万円が上限の定額。これらを合算した額が交付額算定に用いられます。

- 充電設備: 機器費は最新のCEV補助金(車両・充電インフラ等導入事業)の「補助対象充電設備型式一覧表」の事業毎の補助金交付上限額を上限とした1/2。設置工事費は最新のCEV補助金(車両・充電インフラ等導入事業)の「事業毎の設置工事に係る補助金交付上限額」を上限とした定額。これらを合算した額が交付額算定に用いられます。

補助金の交付額は、総事業費から収入を控除した額、補助対象経費、基準額のうち、最も低い額を基に算定されます。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

そして、重要な上限額として、補助金の交付額は1事業につき1億円が上限となります。下限額は特に定められていませんが、PCSの最大定格出力合計が10kW以上である必要があります。

補助金申請の実践ステップと北海道での導入

本補助金を活用してソーラーカーポート等を導入するためには、定められた申請手続きと、北海道ならではの気候条件への配慮が必要です。

申請手続きのフローと期間

補助事業期間は単年度とされています。実施期間は、交付決定を受けた日から原則として翌年の1月31日までとなります。事業完了とは、委託・請負等の業務完了、対価の支払い・精算終了、補助対象設備等の導入完了、電力が需要施設に供給できる状態にあること、の全てを満たしている必要があります。これらの要件を当該年度の1月31日までに完了させる必要があります。

公募期間を経て、申請書類の選考・審査が行われ、採択が決定されます。その後、交付申請を行い、交付決定を経て事業遂行となります。事業完了後、完了実績報告書を提出し、補助金の額が確定され、支払いが行われます。完了実績報告書は、事業完了後30日以内または補助事業の完了期限のいずれか早い期日までに提出する必要があります。

公募期間は、令和7年5月8日から同年6月5日正午までとなっています。GビズIDの取得には2週間程度かかる場合があるため、余裕を持って手続きを行うことが推奨されています。

応募申請の方法

本公募では、原則としてjGrants(Jグランツ)による電磁的方法での応募書類受付となります。電子メールでの提出は受け付けられません。jGrantsでの応募には、GビズIDの取得が必要であり、原則として代表申請者のGビズIDで申請します。jGrantsによる提出ができない場合に限り、書面による提出が認められます。

補助事業を2者以上で実施する場合は、代表事業者が申請する必要があります。オンサイトPPAモデルやリースにより設備導入を行う場合、設備は同一の者が一体的に導入する必要があります(太陽光発電モジュールとその他の部分を異なる事業者が導入することは認められません)。リース事業者が代表申請者となり、設備を使用する者(需要家)を共同事業者とする申請が考えられます。

申請に必要な主な書類

応募申請時には、以下の書類などを提出する必要があります。

- 実施計画書(別紙1)。事業の目的、概要、再生可能エネルギーの活用内容、実施体制、スケジュール、導入設備、事業効果(電力使途、CO2削減効果、コスト)、資金計画などを記載します。

- 事業実施場所の地図(広域・詳細)と現在の利用状況が分かる図面・写真。

- 当該施設が記載されたハザードマップ(土砂災害・洪水、津波、高潮による浸水被害)。対象施設の位置を印で示す必要があります。事業完了までにハザードマップが改訂された場合は、改訂後のハザードマップが適用されます。ハザードマップにおいて土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域に含まれる場合は、設備を保全するための措置を講じる必要があります。海岸に近い立地の場合は、津波や高潮による浸水が想定されるかも把握し、設備保全措置を講じます。措置としては、浸水地域での嵩上げなど、想定される災害発生時にも設備が稼働できるようにすることが求められます。地域によっては措置が困難な場合、保険加入等も措置となり得る場合があります。

- 導入を予定している設備内容に関する書類。

- 設備・機器の一覧。

- 設備・機器の仕様書、配置図(レイアウト図)。

- 導入設備の図面、カタログなど。

- 導入設備の耐風、耐雪、耐震計算書など。太陽光発電設備や蓄電池は、暴風雨、積雪、地震等の自然災害に対処できるようにJIS C 8955や建築設備耐震設計・施工指針に準拠して設置し、耐震Bクラス以上で計算する必要があります。

- 単線結線図、システム図。

- 導入量算出表(定置用蓄電池を導入する場合のみ)。

- 運用説明資料。

- 施設での再生可能エネルギーの自家消費量の算定根拠(年間消費量シミュレーション結果など)。自家消費率は、今回導入するソーラーカーポート単体での発電量のうち、施設で活用される割合を算出します。

- CO2削減効果の算定根拠。ハード対策事業計算ファイルまたは任意様式の計算書、年間発電量シミュレーション結果などを添付します。算定にあたっては「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>」を参照します。

- ランニングコスト算定根拠(導入設備の年間メンテナンス費用の見込み)。

- 経費関係書類(経費内訳、経費区分集計表、見積書など)。経費内訳と見積書等の関係を明示し、確認できるようにします。見積書や金入り設計書などから名称・数量・金額などを転記します。

これらの書類作成には専門的な知識が必要となります。特に、北海道での設置においては、耐雪・耐風計算書の提出が求められる点など、地域特性を考慮した準備が重要となります。

北海道でのソーラーカーポート導入における留意点

北海道は積雪量が多く、強風が吹く地域も少なくありません。ソーラーカーポートの設置にあたっては、これらの気候条件に十分な配慮が必要です。

- 耐雪・耐風設計: 補助金の申請書類にもある通り、JIS C 8955に準拠した耐雪・耐風計算が必須となります。北海道の厳冬期における積雪荷重や、海岸部などでの強風荷重を考慮した設計は、設備の安全確保と長期稼働のために極めて重要です。

- 費用効率性の上限: 本補助金では、太陽光発電設備の費用効率性(CO2を1t削減するのに必要な費用)に上限が設定されており、地域区分によって異なります。一般地域の上限は57,000円/tCO2ですが、建築基準法における基準風速40m/s以上の強風地域や、垂直積雪量100cm以上の多雪地域では、上限が70,000円/tCO2に緩和されています。これは、積雪や強風対策のための追加費用を考慮したものです。北海道の多くの地域がこの多雪地域や強風地域に該当すると考えられ、地域区分に応じた費用効率性の計算と確認が重要となります。費用効率性は、太陽光発電設備のみの補助対象経費(税抜)で計算されます。

- 寒冷地仕様の設備: 寒冷地での使用に適した太陽光パネルや蓄電池、PCSなどの選定も重要です。低温環境下での性能維持や耐久性を考慮した機器を選ぶことで、安定した発電量とシステムの寿命を確保できます。

totokaでは、北海道の気候条件に精通した専門家が、最適なソーラーカーポートシステムの設計から、複雑な補助金申請手続き、そしてこれらの地域特性を考慮した必要書類の作成まで、きめ細やかなサポートを提供しています。

CO2削減効果と費用効率性について

本補助事業では、導入するソーラーカーポート等によるCO2削減効果と、その費用効率性も評価対象となります。

CO2削減効果の算定

補助金の申請時には、導入設備によるCO2削減効果の算定根拠を提出する必要があります。これは、設備の年間発電量シミュレーション結果などに基づいて算出されます。事業完了後にも、実績報告書においてCO2排出削減量(実績)を報告し、計画値に達しなかった場合はその原因を記載する必要があります。

費用効率性の評価

本補助事業では、太陽光発電設備について費用効率性の上限が設定されました。これは従前のコスト要件(〔円/kW〕)から変更されたもので、CO2を1t削減するのに必要な費用を〔円/tCO2〕で評価します。前述の通り、地域区分(一般地域、強風地域、多雪地域)によってこの上限値は異なります。

- 一般地域:上限 57,000円/tCO2

- 強風地域または多雪地域:上限 70,000円/tCO2

この費用効率性は、太陽光発電設備(蓄電池などの補助対象経費を除く)の補助対象経費(税抜)のみを用いて算出されます。この上限を超えないことが補助対象となるための要件の一つとなります。

この費用効率性の概念は、単にkWあたりの導入コストを見るだけでなく、実際にどの程度CO2削減に貢献できるか、という環境効果とのバランスを重視するものです。北海道の企業にとっては、積雪や強風対策によるコスト増を踏まえ、地域区分に応じた上限値をクリアできるかどうかが重要な検討ポイントとなります。精緻な発電量シミュレーションと、費用効率性の計算が補助金申請の鍵となります。

FAQ(Q&A)

Q1: この補助金はどのような事業者が申請できますか? A1: 本補助事業は、民間企業等が主な対象です。駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)の導入を行う事業を実施する者が応募申請できます。複数の事業者で共同で実施する場合は、代表事業者が申請します。地方公共団体は代表事業者としては応募できませんが、設備を取得しない共同事業者(需要家)としては申請可能です。

Q2: 既存のカーポートに太陽光パネルだけを設置する場合も対象になりますか? A2: いいえ、既存のカーポートに太陽光パネルを設置するだけでは、本補助事業の対象となりません。本事業の対象は、ソーラーカーポートとして一体的に導入する場合や、その他駐車場を活用した太陽光発電設備として新たに導入する場合です。既存のカーポートへの設置をご検討の場合は、「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」など、他の補助事業をご確認ください。

Q3: 導入した設備の発電した電力を売電することはできますか? A3: 本補助事業では、FITまたはFIP制度の認定を取得しないことが要件となっています。これらの制度に該当しない範囲であれば、余剰電力を売電することは可能です。ただし、売電収入は本補助事業で導入した設備等の維持管理や更新に充てる必要があり、毎月の売電量や収入、使途を管理するための帳簿を作成するなど、適切な管理が求められます。

Q4: 補助金はいつ頃受け取れますか? A4: 補助金は、事業完了後に提出する完了実績報告書の内容が協会により検査・確認され、補助金の額が確定された後に交付されます。公募期間、選考、交付申請、交付決定、事業遂行・検収・支払、完了実績報告、補助金支払という流れを経るため、申請から補助金交付までには一定の期間を要します。事業完了後30日以内または補助事業の完了期限のいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出する必要があります。

Q5: 申請に必要な書類は多いですか?準備に時間はかかりますか? A5: 申請には、事業計画書、導入設備の仕様書や図面、費用に関する見積書、シミュレーション結果、ハザードマップなど、多岐にわたる書類が必要です。特に技術的な内容や、自家消費量、CO2削減効果、費用効率性の算定など、専門的な知識が必要な書類も含まれます。書類作成には時間を要する場合があるため、早めの準備が必要です。特に北海道の場合は、耐雪・耐風計算書など、地域特性を考慮した書類も求められます。

Q6: ハザードマップで浸水想定区域になっていますが、設置は可能ですか? A6: ハザードマップにおいて土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域に含まれる場所でも、設置は可能です。ただし、想定される災害が発生した場合においても補助対象設備が稼働できるように、設備を保全するための措置を講じる必要があります。具体的には、浸水地域での嵩上げなどが考えられます。地域によって措置が困難な場合は、保険加入等も措置となり得る場合があります。

Q7: 補助金は税務上どのように扱われますか? A7: 本補助金は、法人税法上の国庫補助金等に該当し、固定資産の取得等に充てた場合に圧縮記帳等の税務上の特例の適用を受けることが可能です。ただし、税務上の取り扱いは個別の状況によって異なりますので、具体的な適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

まとめ:北海道のエネルギーコスト削減はソーラーカーポートと補助金活用で

電気代の高騰が続く中、北海道の企業にとってエネルギーコストの削減は喫緊の課題です。本コラムでご紹介した環境省の「ソーラーカーポート等事業」補助金は、駐車場の有効活用を通じて、この課題解決に向けた強力な支援策となります。

自家消費型ソーラーカーポートは、単に電気代を削減するだけでなく、再生可能エネルギーの利用による脱炭素化、そして停電時のBCP対策強化にも繋がります。特に積雪や強風といった北海道特有の気候条件は、設備選定や設計において専門的な知見が不可欠ですが、これをクリアすることで、北海道でも十分に導入効果を発揮できます。

本補助金は、太陽光発電設備本体に加え、蓄電池や充電設備、EMSなど幅広い設備が対象となり、補助上限額も1億円と大規模な導入にも対応しています。しかしながら、自家消費率50%以上の要件や、FIT/FIP認定を受けないこと、複雑な申請書類の作成、地域特性に応じた設計や費用効率性の評価など、クリアすべき要件や手続きも少なくありません。

エネルギーコスト削減でお悩みの際は、株式会社totokaまでお気軽にご相談ください。

totokaは、北海道の企業の皆様に寄り添い、エネルギーコスト最適化、省エネルギー化、再生可能エネルギー導入の推進を支援する専門家集団です。本コラムで解説したソーラーカーポート等補助金についても、北海道の気候条件や貴社の事業内容を踏まえ、補助金の活用可能性の診断から、最適なシステム設計、複雑な申請手続きのサポート、施工パートナーの手配まで、ワンストップで対応可能です。

貴社の駐車場を、コスト削減と脱炭素化に貢献する戦略的なスペースへと変えませんか?まずはtotokaにご相談ください。無料の個別相談も承っております。

北海道でのソーラーカーポート導入、補助金活用に関するご質問、ご相談を心よりお待ちしております。おります。