エネルギーコストの高騰により、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの活用は有効な手段ですが、初期投資の大きさがネックとなり、導入に踏み切れない家庭も少なくありません。しかし、こうした課題に対し、札幌市では初期費用ゼロでの再生可能エネルギー機器導入を支援する画期的な補助金制度を設けています。この制度は、リースやPPAといった手法を用いることで、家庭の初期負担をなくし、太陽光発電や蓄電池の導入を促進することを目的としています。

基礎知識:札幌市「再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金制度」の概要

札幌市では、地球温暖化防止と脱炭素社会の実現を目指し、再生可能エネルギー機器の導入を促進しています。そのための施策の一つが、「再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金制度」です。この制度の大きな特徴は、機器の導入に際して事業者が初期費用を負担し、住宅の所有者である市民は初期費用なしで再生可能エネルギー機器を利用できる点にあります。補助金は、機器を設置する事業者に対して交付され、その補助金は事業者を通じて市民に還元される仕組みとなっています。これにより、初期投資のハードルを下げ、より多くの市民が再生可能エネルギーを利用できる環境を整備しています。

制度の目的と対象者

この補助金制度の目的は、発電時に温室効果ガスを排出しない太陽光発電設備などの再生可能エネルギー機器を市内に広く普及させ、化石燃料への依存を低減し、脱炭素社会を実現することです。 本補助制度の補助対象者は、札幌市内において太陽光発電設備または定置用蓄電池を設置し、リースまたはPPAといったサービスを提供する事業者です。住宅の所有者である市民は、この補助制度に直接申し込むことはできません。市民が自ら機器を購入して設置する場合は、「再エネ省エネ機器導入補助制度」の利用を検討する必要があります。札幌市内に本店または支店等を有する事業者の場合は、市税を滞納していないことが条件となります。

対象機器と導入形態

補助の対象となる機器は、太陽光発電設備および定置用蓄電池です。 これらの機器を導入する際の契約形態が、この補助制度の鍵となります。対象となる導入形態は、リースまたはPPA(電力購入契約)に限られます。ローンや一括での購入は本制度の対象外であり、これらの場合は「再エネ省エネ機器導入補助金制度」を利用することになります。割賦販売も、設備の購入にあたるため、この補助制度の対象とはなりません。

- リース: 補助対象機器の所有者である事業者が、住宅に機器を設置し、市民は合意した期間、機器を使用する権利を得て、使用料を事業者に支払う契約形態です。

- PPA(電力購入契約): 太陽光発電設備の所有者である事業者が、住宅に設備を設置し、市民は合意した期間、当該設備で発電された電気を事業者がら購入する契約形態です。PPAは太陽光発電設備のみが対象です。

いずれの形態も、事業者が初期費用を負担するため、機器の利用者である市民は初期費用ゼロで再生可能エネルギー機器を利用開始できるというメリットがあります。

対象となる建築物

補助対象となる建築物は、住宅です。太陽光発電設備や定置用蓄電池からの電気の一部または全部を住宅で利用する場合に補助対象となります。 店舗兼住宅の場合も、太陽光発電設備や定置用蓄電池からの電気の一部または全部を住宅で利用する場合には補助対象になります。ただし、機器の設置に係る契約や申請を法人名義で行う場合は対象になりません。これは、本制度が住宅における再生可能エネルギー導入を支援することを目的としているためと考えられます。 また、住宅の敷地内に設置されたカーポートへの太陽光発電設備も、発電された電気を住宅で利用する場合には補助対象となります。ただし、屋根や壁面、窓ガラスと同様に、住宅の敷地内に固定されている必要があります(可動式は補助対象外)。

応用・具体策:補助制度活用のための詳細要件と手続き

この補助金制度を活用するためには、対象となる機器の要件を満たすことに加え、制度が定める契約に関する要件を満たす必要があります。ここでは、機器の要件、契約の要件、そして申請から補助金受領までの手続きについて詳しく解説します。

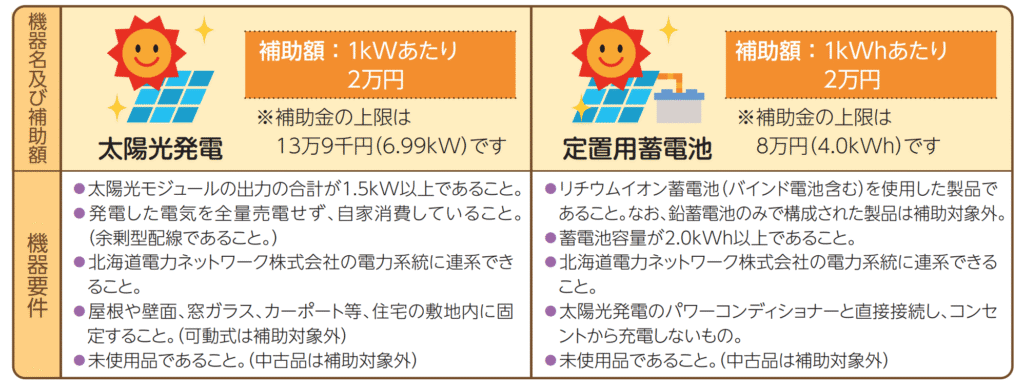

補助対象機器の機器要件

補助対象となる太陽光発電設備および定置用蓄電池には、それぞれ以下の機器要件が定められています。

太陽光発電設備

- 太陽光モジュールの出力の合計が1.5kW以上であること。

- 余剰型配線または全量自家消費型であること(発電した電気を全量売電しないこと)。

- 北海道電力ネットワーク株式会社の電力系統に連系できること。

- 屋根や壁面、窓ガラス、カーポート等、住宅の敷地内に固定すること(可動式は補助対象外)。

- 未使用品であること(中古品は補助対象外)。未使用品とは、設置した太陽光発電設備が発電していないことを基準に判断されます。

定置用蓄電池

- リチウムイオン蓄電池を使用した製品(バインド電池含む)であること。鉛蓄電池のみで構成された製品は補助対象外です。

- 太陽光発電設備のパワーコンディショナーと直接接続し、コンセントから充電しないもの。

- 蓄電池容量が2.0kWh以上であること。

- 北海道電力ネットワーク株式会社の電力系統に連系できること。

- メーカー指定の環境条件に設置すること。

- 未使用品であること(中古品は補助対象外)。未使用品とは、定置用蓄電池が外部に電力を供給していないことを基準に判断されます。

これらの要件を満たしている機器が補助の対象となります。

補助金額とその計算方法

補助金額は、機器の種類と容量または出力に応じて定められています。

太陽光発電設備

- 補助額:太陽光モジュールの出力の合計 1kWあたり2万円。

- 補助額の上限は、13万9千円です。

- パネルの合計出力(kW)は、パネル出力×パネル枚数で算出される数値を小数点第3位以下切り捨てにします。算出したkW値に2万円を乗じ、千円未満を切り捨てた額が補助金額となります。例えば、合計出力が6.99kWの場合、補助額は6.99kW × 2万円 = 13万9千8百円となりますが、上限が13万9千円のため、補助額は13万9千円となります。

定置用蓄電池

- 補助額:蓄電池容量 1kWhあたり2万円。

- 補助額の上限は、8万円です。

- 定格容量は小数点第2位以下切り捨てにします。算出したkWh値に2万円を乗じ、千円未満を切り捨てた額が補助金額となります。例えば、蓄電池容量が4.0kWhの場合、補助額は4.0kWh × 2万円 = 8万円となります。上限も8万円のため、補助額は8万円となります。

太陽光発電設備と定置用蓄電池を同時に導入する場合は、それぞれの補助金額を合算した額が交付されますが、各機器にはそれぞれ上限額が設定されています。

制度利用のための契約要件

本補助制度に申し込むには、事業者と市民の間で交わされる契約が、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

1. 事業要件:

- 2025年3月8日以降に、補助対象機器の借主が居住する住宅において、補助対象機器の運用が開始されるものであること。

- 提出期限までに補助金交付申請兼完了届が事業者から提出されるものであること。

- 補助対象機器の借主に対して、本補助制度に申し込むことが説明されたものであること。

- リース契約やPPAを満了する場合、または補助対象機器の借主が違約金の支払いによって中途解約をする場合には、事業者から補助対象機器の借主に対して、無償譲渡がなされるものであること。契約満了後に住宅所有者に補助対象機器を無償譲渡する義務はありますか、というFAQに対し、義務がある旨の回答がされています。

2. 機能要件:

- 設置される補助対象機器が、停電時においても電力供給できる機能を有していること。これは、災害時などの非常時にも電力を供給できる機能を備えている必要があるということです。

3. サービス要件:

- 補助対象機器が故障した場合には、事業者において、速やかに交換または修理が行われるものであること。

- 補助対象機器の設置に起因する事故等について、借主と事業者の間で、両者が負うべき責任について合意すること。 メーカー標準保守を利用することでサービス要件を満たす場合は、別途の保守契約は不要です。本補助制度を利用した設備には保守契約が付帯しており、不具合発生時は保守担当事業者へ連絡します。ただし、市民がより質の高い保守サービスを要望した場合の保守契約締結は妨げられません。

4. その他要件:

- 補助対象機器の借主(市民)が以下の(ア)~(エ)の要件を全て満たすこと。

- (ア) 札幌市民である者、または完了届の提出期限までに市内に居住する予定のある者。

- (イ) 札幌市内に住宅を有し、その住宅の所有権を有している者または、提出期限までに札幌市内に住宅を有し、その住宅の所有権を有する予定のある者。

- (ウ) 札幌市税を滞納していない者。

- (エ) 暴力団員または暴力団関係事業者でない者。

- 補助対象機器およびその付属品を設置する場合、設置場所、設備等について、近隣に居住する市民等に十分に配慮すること。

- 事業者および補助対象機器の借主は、導入する補助対象機器について、本補助金以外に本市からの補助金等を受給しないこと。他の札幌市の補助金制度である「再エネ省エネ機器導入補助金制度」との併用はできません。

これらの契約要件を全て満たす契約を事業者と市民の間で締結することが、補助制度活用の前提となります。

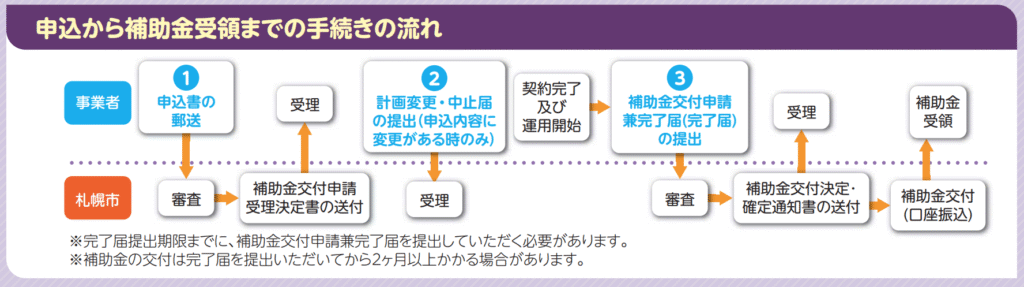

申請から補助金受領までの手続きフロー

本補助制度を利用するための基本的な手続きの流れは、以下のようになります。

- 申込書の郵送: 事業者が「申込書(様式1)」に必要事項を記入し、募集期間内に指定の受付窓口へ郵送します。募集期間は2025年4月1日から2026年1月30日までですが、先着順で受付を行い、補助申請額が予算額に達した時点で募集は終了します。 郵送先は、〒065-0012 札幌市北十二条郵便局留め「再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金受付係」です。郵送時には、日本郵便以外の郵便サービスは使用できません。

- 申込受理と補助金交付申請受理決定通知書の送付: 受付窓口で申込書が受理されると、「補助金交付申請受理決定通知書」が発行され、申込事業者の担当者へ郵送されます。補助申請額が予算額を超過した日に複数の申請があった場合は抽選が行われます。

- 契約完了及び運用開始: 事業者は市民との間で契約を完了させ、補助対象機器の設置工事を行い、運用を開始します。設置工事を完了するとは、①電力会社との接続契約やFIT認定手続きが終了していること、②太陽光発電設備は住宅の屋根等に、定置用蓄電池は住宅に物理的に設置工事がなされていること、③太陽光発電設備や定置用蓄電池を運用開始できること、の3点の条件が満たされている状態を指します。電力会社との接続契約やFIT認定手続きが終了していないと、設置工事完了とはみなされません。

- 補助金交付申請兼完了届(完了届)の提出: 機器の運用開始後、事業者は指定の提出期限までに「補助金交付申請兼完了届(様式5)」に必要な添付書類を添えて、指定の受付窓口へ郵送する必要があります。提出期限までに提出できない場合、補助金を受け取ることができません。 完了届の提出期限は、以下のいずれか遅い方の日付となります。ただし、算出した期限が2026年3月6日を過ぎる場合は、2026年3月6日が期限となります。

- 期限1:補助対象機器の運用開始日の翌日を起算日として、90日が経過する日。

- 期限2:札幌市から交付される「補助金交付申請受理決定通知書」に記載されている発行日の翌日を起算日として、90日が経過する日。 提出期限までに完了届などを提出できない場合は、「協議申請書(様式12)」を提出することで提出期限の延長申請が可能ですが、必要書類の提出予定時期が2026年3月25日を超える場合など、延長が認められない場合もあります。 必要な添付書類は以下の通りです。

- 現在事項全部証明書の原本または写し(事業者に関するもの)。

- 住民票の写し、運転免許証の表面および裏面の写し、またはマイナンバーカードの表面の写しのいずれか1つ(補助対象機器の借主に関するもので、住所が設置場所と一致していること)。有効期限切れの運転免許証は不可。

- 契約書の写し(借主が貸主に支払う料金の内容が分かるもの)。

- 契約期間中の補助対象機器の保守内容が確認できる書類(契約書に記載がない場合)。

- 補助対象機器の運用開始日および新品を設置したことが確認できる書類(契約書に記載がない場合)。これらの証明書類がない場合は「製品証明書」の提出が必要です。

- 補助対象機器の設置状況を示す写真(設置状況や機器の銘板が鮮明に写っていること。太陽光発電設備の場合はパネル枚数が分かる写真)。写真が不明瞭な場合は受付不可。

- 補助対象機器を設置した建物の全景写真。

- 補助金の振込先が分かる書類(通帳の写し、インターネットでの表示画面など)。口座名義がカタカナでフルネーム表記されている必要があります。

- 事業者に交付された補助金が、市民に全額還元されることが分かる書類。 提出された書類の有効性が確認できない場合、追加提出を求められることがあります。

- 審査・受理: 提出された完了届および添付書類の審査が行われます。

- 補助金交付決定・確定通知書の送付: 審査に合格すると、「補助金交付決定・確定通知書」が送付されます。

- 補助金交付(口座振込): 補助金が事業者の指定口座へ振り込まれます。事業者は、この補助金を市民に全額還元する必要があります。

申込内容に変更が生じた場合、または補助金申請を中止する場合は、「計画変更・中止届(様式4)」を提出する必要があります。ただし、この届出による補助金額の増額や、対象機器の変更・追加、完了報告の提出期限延長のみを目的とする変更は対象外です。

FAQ:よくある質問と回答

ここでは、この補助制度に関するよくある質問と、提供された情報に基づいた回答をご紹介します。

Q1. 自宅の屋根に自ら購入する太陽光発電設備を設置したいのですが、住宅所有者がこの補助制度に申請することは可能でしょうか?

A. 本補助制度は、太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置する事業者を対象としているため、住宅所有者の方が直接申し込むことはできません。市民の方が太陽光発電設備などを導入する場合は、市民を対象とした**「再エネ省エネ機器導入補助制度」**への申し込みをご検討ください。

Q2. 「再エネ省エネ機器導入補助金制度」との併用は可能ですか?

A. いいえ、本補助制度と「再エネ省エネ機器導入補助金制度」は併用できません。

Q3. 太陽光発電または定置用蓄電池のみの申込みはできますか?

A. はい、太陽光発電または定置用蓄電池のみの申込みは可能です。両方を導入する場合でも、いずれか一方のみを補助対象として申請することも可能です(ただし、機器ごとの要件を満たす必要があります)。

Q4. 設置工事を完了するとはどのような状態を指しますか。電力会社との接続契約やFIT認定手続きが終了していないといけないのでしょうか?

A. 「設置工事を完了する」とは以下の3点の条件が満たされている状態を指します。 ①電力会社との接続契約や、FIT認定手続きが終了していること。 ②太陽光発電設備については住宅の屋根等に、定置用蓄電池については住宅に物理的に設置する工事がなされていること。 ③太陽光発電設備や定置用蓄電池を運用開始できること。 したがって、電力会社との接続契約やFIT認定手続きが終了していない状態は、設置工事完了とはみなされません。

Q5. 未使用品はどのような基準で判断するのでしょうか?

A. 未使用品かどうかは、設置した太陽光発電設備は発電していないこと、定置用蓄電池は外部に電力を供給していないことを基準として判断されます。

Q6. 店舗兼住宅は補助の対象になりますか?カーポートへの太陽光発電設備は補助対象になりますか?

A. 店舗兼住宅の場合、太陽光発電設備や定置用蓄電池からの電気の一部または全部を住宅で利用する場合には補助対象になります。ただし、機器の設置に係る契約や申請を法人名義で行う場合は対象になりません。 カーポートへの太陽光発電設備は、住宅の敷地内に設置されたカーポートであり、発電された電気を住宅で利用する場合には対象となります。ただし、可動式は補助対象外です。

Q7. 契約満了後に住宅所有者に補助対象機器を無償譲渡する義務はありますか?契約満了後に住宅所有者に太陽光発電設備や定置用蓄電池を無償譲渡予定ですが、法定耐用年数の間の管理義務はどうなるのでしょうか?

A. 本補助制度の要件として、契約を満了する場合または借主が違約金を支払って中途解約をする場合には、事業者から借主(市民)に対して無償譲渡がなされる必要があります。契約満了後の無償譲渡義務はあります。 無償譲渡後は、太陽光発電設備や定置用蓄電池の新しい所有者である住宅所有者に管理の義務が移ります。なお、法定耐用年数の期間内に機器の処分を行う場合、補助金の返還が発生することがあります。補助金の返還請求がなされるのは、法定耐用年数内に機器を廃棄した場合に該当します。

Q8. 事業者が補助金受領後に倒産した場合、補助金返還の扱いはどうなりますか?

A. 太陽光発電設備等を法定耐用年数内に廃棄した場合に補助金の返還請求がなされます。事業者が補助金受領後に倒産した場合でも、法定耐用年数内に機器が廃棄されない限り、補助金の返還請求は行われません。

Q9. 太陽光発電設備にて発電した電気の自家消費分の環境価値を住宅所有者から有償で買い取っても補助対象となりますか?また、太陽光発電設備にて発電した電気の環境価値を事業者が取得して証書化し、販売又は譲渡しても補助対象となりますか?

A. はい、どちらの場合も補助対象となります。自家消費分の環境価値を住宅所有者から事業者が有償で買い取る場合も、事業者が環境価値を取得して証書化し販売または譲渡する場合も、本補助制度の対象事業として認められています。

Q10. 本補助制度を利用して太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置した後に、太陽光発電設備や定置用蓄電池に不具合が発生したらどうしたらいいですか?別途の保守契約は不要でしょうか?

A. 本補助制度を利用した太陽光発電設備や定置用蓄電池には、保守契約が付帯しています。不具合が発生した場合には、保守を担当する事業者へご連絡ください。本補助制度のサービス要件を満たしている場合には、別途の保守契約は不要です。ただし、市民の方がより質の高い保守サービスを要望した場合の保守契約の締結は妨げられません。

Q11. 完了届の提出期限の延長は可能ですか?

A. 提出期限までに「補助金交付申請兼完了届(様式5)」等を提出できない場合に、「協議申請書(様式12)」を提出することで、提出期限の延長を申請することができます。延長が認められた場合、延長後の提出期限が記載された「協議申請書」の写しが返送されます。ただし、必要書類の提出予定時期が2026年3月25日を超える場合や、その他提出期限の延長が不適切と判断される場合は、延長できません。

Q12. 申込内容の変更や、対象機器の設置を中止する場合の手続きは?

A. 「補助金受領予定者」は、申込内容を変更、または対象機器の設置を中止する場合は、「計画変更・中止届(様式4)」を必ず提出してください。ただし、補助金の申込額の増額、対象機器の変更および追加、申込内容の変更がなく完了報告の提出期限の延長のみを目的とする変更は、この届出の対象となりませんのでご注意ください。

これらのFAQは、制度の利用を検討する企業や市民が抱きやすい疑問に対する公式な回答であり、制度の理解を深める上で非常に重要です。

まとめ:初期費用ゼロ補助金制度を活用した光熱費削減

電気代の節約はもちろん、環境にやさしいクリーンなエネルギーを使うことは、私たちの未来や子どもたちのためにとても大切です。初期費用ゼロで太陽光発電システムを導入できるこの制度は、そんな暮らしを実現するための大きなチャンスです。

この「再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金制度」を利用した太陽光発電の導入には、制度内容をよく理解している事業者を選ぶことが大切です。

北海道、特に札幌市にお住まいで、ご家庭の光熱費削減や太陽光発電システムの導入にご興味があれば、ぜひお近くの専門事業者や、この制度に詳しい事業者に相談してみてください。きっと、あなたのご家庭にぴったりのプランや、補助金制度の活用方法について、親身にアドバイスしてくれるはずです。